О том, насколько Далеко в Сторону уводила художника фантазия, когда он недостаточно точно представлял себе подлинный инструмент, можно судить по одной сравнительно поздней версии сюжета "Состязание Аполлона с Паном" - картине венецианского художника Алессандро Турки.[23] Флейта Пана на ней изображена так, будто именно она представляет наибольший интерес для художника. Ее можно хорошо рассмотреть. Инструмент хотя и имеет семь трубок разной длины, но каждая из них - это обычная блок-флейта (правда, без необходимых отверстий на стволе[24]) вместо непременных семи свистков у флейты Пана. Такая флейта могла, конечно, звучать, но была бы очень неудобна в употреблении, поскольку каждую из трубок во время игры приходилось бы захватывать губами, чтобы воздух попадал в ствол инструмента. Имей Пан такой несовершенный инструмент, вряд ли он вызвался бы состязаться с Аполлоном.

Говоря о картине "Состязание Аполлона с Марсием", нельзя не упомянуть гравюру Джулио Сануто с этой картины (1562).[19] Кроме шалмея у Марсия на ней можно обнаружить и отсутствующую на картине флейту Пана. Она различима в сцене, образуемой девятью музами на заднем плане. Образцом для этой сцены послужил не столько "Парнас" Рафаэля, как это принято считать,[20] сколько гравюра Маркантонио. Попутно отметим, что даже у Вазари остается не совсем ясным, что использовал биограф при описании рафаэлевского "Парнаса" - фреску или гравюру Маркантонио: с одной стороны, он говорит о "бесконечном множестве обнаженных амуров в небесах", которые имеются только на гравюре; с другой - об "ученой Сафо", фигурирующей только на фреске.[21] Вероятнее всего, и Сануто, и Вазари имели во время своей работы гравюру Маркантонио, для того чтобы освежить в памяти саму фреску Рафаэля.[22] Флейта Пана на гравюре Сануто изображена так же неточно, как и на гравюре Маркантонио.

Большой интерес представляет тот факт, что на известном подготовительном рисунке к эрмитажной картине, хранящемся в Лувре, мы видим не шалмей XVI в., а флейту Пана.[15] Оставляя в стороне полемику относительно идентификации рисунка,[16] отметим главное: на нем изображен не Марсий, а Пан, и, следовательно, вместо двойного авлоса у него в руках флейта.[17] Интересно, что, точно передавая детали, характерные для обоих мифов, автор эрмитажной картины проявляет известную неуверенность в самом выборе сюжетов, изображая одновременно и суд Мидаса, и сдирание ножи с Марсия - эпизод, заимствованный из мифа о состязании Аполлона с Марсием. К сожалению, в одном из изданных не так давно руководств по осмотру Эрмитажа [18] оба эти мифа при пересказе смешиваются, в результате чего не картина становится иллюстрацией античных сюжетов, а сами сюжеты подгоняются под изображенные на ней сцены.

Э. Винтернитц обращает внимание на последовательность появления инструментов, особенно очевидную на примере оргиастических, т. е. язычковых, "которые сохранили свой пронзительный тембр и символический характер от греческого авлоса, через римскую тибию, средневековую волынку, шалмей эпохи Возрождения. мюзет барокко и рококо до саксофона наших дней".[13] Шалмей, который не очень хорошо виден на анализируемой нами картине, точно изображен вместе с волынкой и другими инструментами этого семейства на картине Бернардо Стропци "Веселая компания" (Жепева, собр. Базеви).[14]

Эрмитажная картина "Состязание Аполлона с Марсием" демонстрирует тонкое понимание художником важных в иконографическом плане деталей сюжета. На ней в руках Марсия мы видим вместо античного авлоса шалмей XVI в. Этот инструмент, хотя и не является двойным авлосом и не имеет кожаной полоски, из-за которой, собственно говоря, и произошла вся трагическая история Марсия, все же ближе к авлосу, нежели сиринкс, так как тоже относится к язычковым инструментам.

Далее нам еще придется коснуться некоторых тонкостей отличия двух мифов, повествующих о музыкальном состязании. Сейчас же обратим внимание на то, что у Пана и у Марсия разные духовые инструменты. У Пана это традиционный сиринкс, или флейта. Сиринкс, состоявший из семи трубок различной длины, не имел никакого отношения к изобретенному Афиной авлосу.[9] Что же касается авлоса, то долгое время считали, что этот атрибут Марсия также относится к флейтовым,[10] однако в действительности авлос, или двойной авлос, не лабиальный [11] инструмент, а язычковый и по звучанию приближается к современному гобою.[12]

Здесь необходимо пояснить, каким образом был устроен древнегреческий авлос. Этот инструмент представлял собою две трубки, соединенные кожаной полоской, концы которой завязывались на затылке. Сама полоска к тому же поддерживалась лямками, завязывавшимися на макушке.[8] Чтобы вдувать в трубки воздух, приходилось сильно напрягать щеки. При этом кожаная полоска врезалась в щеки и уродовала лицо. Именно это и вызвало смех Геры и Афродиты. Увидев свое отражение в озере, Афина отшвырнула прочь изобретенный ею инструмент. И тогда его подобрал Марсий. Он научился играть на авлосе так хорошо, что осмелился вызвать на состязание Аполлона.

В связи с темой изображения античных музыкальных инструментов в эпоху Возрождения необходимо сказать еще об одном мифе, тесно связанном с историей Марсия, - об изобретении Афиной Палладой авлоса (Plat., De mus. 14). Согласно этому мифу, Афина во время пиршества богов решила ублажить их игрой на изобретенном ею авлосе. Боги искренне наслаждались, однако Гера и Афродита стали над нею смеяться. Тогда Афина, обидевшись па них, убежала во Фригийский лес и, увидев свое отражение в озере, поняла причину насмешек.

Имеются два близких по содержанию античных мифа на тему музыкального состязания. Э. Винтернитц обращает внимание на то, что один из них - суд Мидаса (Ovid., Metam. XI, 146- 193) - скорее юмористический, в то время как второй - состязание Аполлона с Марсием - глубоко трагический (Ovid., Metam. VI, 382-400).[6] Комизм первого мифа заключается в том, что в результате соревнования Аполлона с Паном - козлоногим богом лесов, "лужаек хранителем" (Гете) - пострадавшим оказался сторонний наблюдатель - простодушный царь Мидас, не согласившийся с вердиктом Тмола и отдавший предпочтение Пану. Во втором события развивались гораздо более драматично, и Марсий, этот уже почти человек, признанный богами побежденным, понес тяжкое наказание: с него содрали кожу и повесили в гроте у Келен, где она трепетала каждый раз при звуках авлоса, на котором некогда играл Марсий, и оставалась неподвижной, когда звучала лира или кифара Аполлона.[7]

Прежде чем непосредственно коснуться вопросов музыкальной иконографии, необходимо сказать несколько слов о программе картины и сюжете, легшем в ее основу.

Первая из картин, на основе которых мы предпримем исследование особенностей изображения художниками итальянского Возрождения античных музыкальных сюжетов, - "Состязание Аполлона с Марсием". Картина украшает крышку старинного клавесина. Она приписывалась Корреджо и Бронзино, однако в настоящее время эта атрибуция считается сомнительной.[5]

НЕИЗВЕСТНЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ ХУДОЖНИК XVI в. (Ленинград, Эрмитаж)

"СОСТЯЗАНИЕ АПОЛЛОНА С МАРСИЕМ".

Естественно, что в связи с изображением сюжетов, взятых из античной мифологии, многих художников Возрождения интересовали музыкальные инструменты античности. Анализ того, какими они представляли себе эти инструменты, может помочь нам еще с одной точки зрения оценить степень знания античности в эпоху Возрождения.

(1 : 2 : 3 : 4)[4] (см. рис).

(6:9=9:12=2:3), кварта (6:8=8:12=3:4) и тон (8:9). Интервалы на скрижали обозначены их греческими названиями: диапазон (октава), диапенте (квинта), диатессарон (кварта), епоглон (секунда). Под диаграммой изображено совершенное пифагорейское число Х как сумма первых четырех чисел, пропорциональных основным музыкальным консонансам: октаве, квинте и кварте

Если самой античной музыке суждено было долго ждать более успешных попыток расшифровки и воскрешения, то музыкальной теории повезло в большей степени. Идеи Пифагора о пропорциях в музыке не умирали ни в средневековье, ни тем более в эпоху Возрождения. Их хорошо знали и теоретики музыки, и представители других художественных профессий - живописцы, архитекторы. Доказательство этого мы находим в творчестве Рафаэля, который, по-видимому, был достаточно хорошо знаком с музыкальным искусством вообще и античной музыкальной теорией в частности. Эти знания определялись не только требованиями, предъявлявшимися к образованности того времени, - многие художники страстно любили музыку и сами играли на музыкальных инструментах.[2] Музыка занимала значительное место при дворе папы Льва X.[3]. Теория музыки Пифагора нашла отражение во фреске Рафаэля "Афинская школа" (Рим, Ватикан, Станца делла Сеньятура): на скрижали перед Пифагором хорошо различим рисунок в виде диаграммы, составленной из струн античной лиры, должным образом соединенных и пронумерованных цифрами VI, VIII, IX и XII. Соотношение длины этих струн выражает Пифагорову теорию интервалов: октава (6:12=1:2), квинта

Что знал или, вернее, узнавал Ренессанс об античности, в частности об античной музыке? Провозгласив своим девизом возрождение античной культуры, итальянские гуманисты искренне думали, что обладают достоверными знаниями об античной музыке. Однако это в значительной степени оказалось иллюзией. Их знания о музыкальной практике античности основывались лишь на литературных и в некоторой степени на изобразительных источниках. Даже столь преданный поклонник древности, как Винченцо Галилей, впервые опубликовавший обнаруженные к тому времени подлинные образцы античной музыки, гимны Мезомеда (правда, расшифровать их Галилею не удалось), так заблуждался относительно истинного характера древней музыки, что, исполняя свои декламации под аккомпанемент ансамбля виол, чистосердечно считал это возрожденной античной музыкой. И все это во второй половине XVI в.!

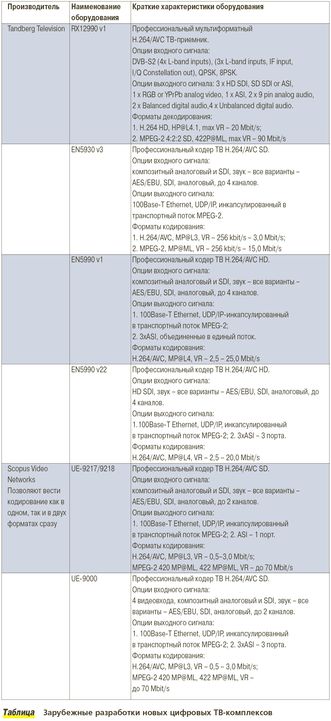

Музыкальные сюжеты античности в трактовке художников Итальянского Возрождения

А.Майкапар :: Музыкальные сюжеты античности (Итальянское Возрождение)